メキシコ地震

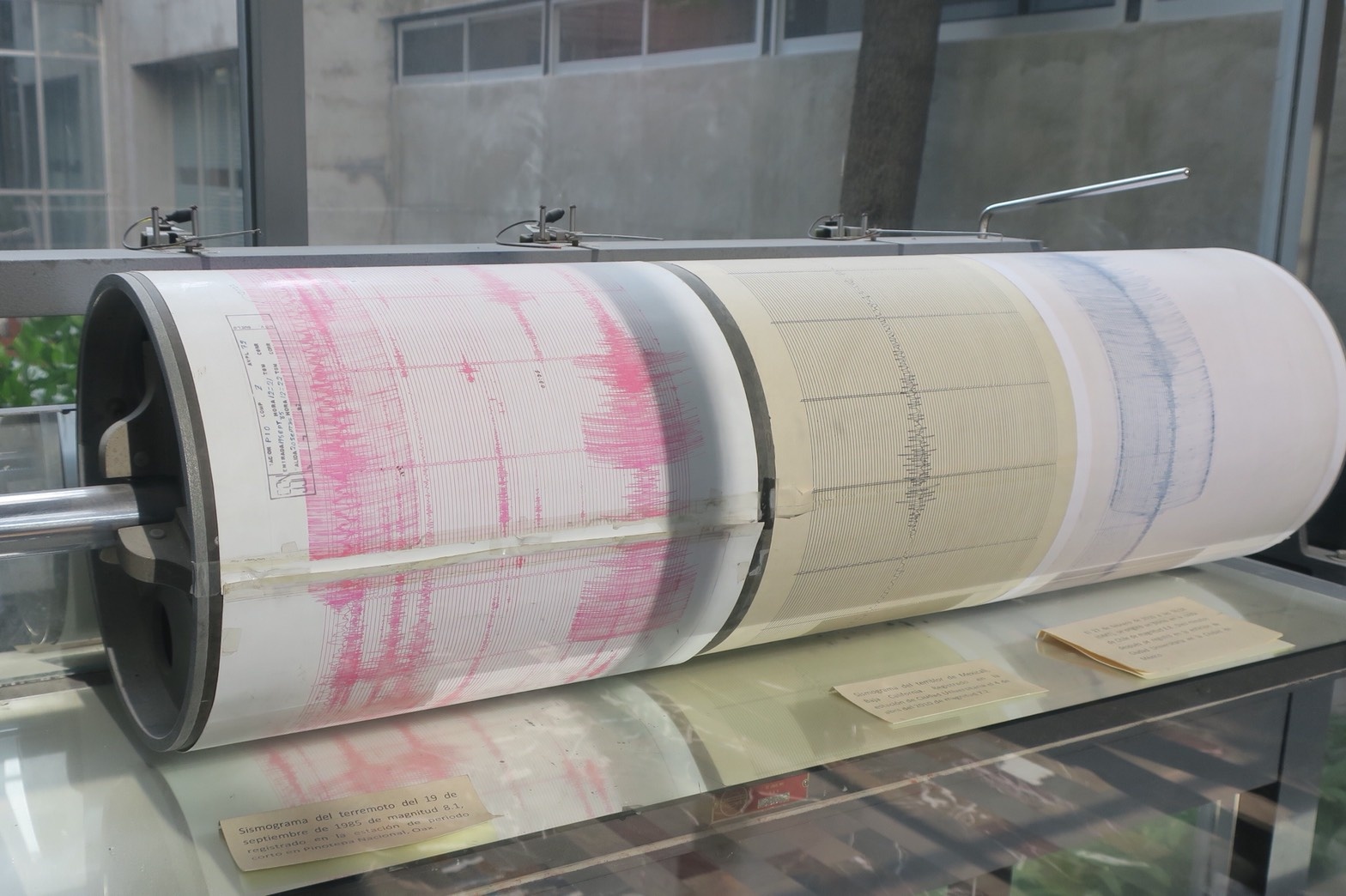

1985年9月19日発生したメキシコ地震。何の因果か、昨年発生したメキシコ地震も9月19日。毎年この日に防災訓練が行なわれており、昨年の地震は、ちょうど訓練が終わった直後だったそうです。

「メキシコ国立自治大学 地球物理学研究所」へ訪問。

メキシコでの地震対策は勿論のこと、メキシコの地震の仕組みが、南海トラフ巨大地震への減災に向けた取り組みに活用できるとのことから両国で研究が行われています。

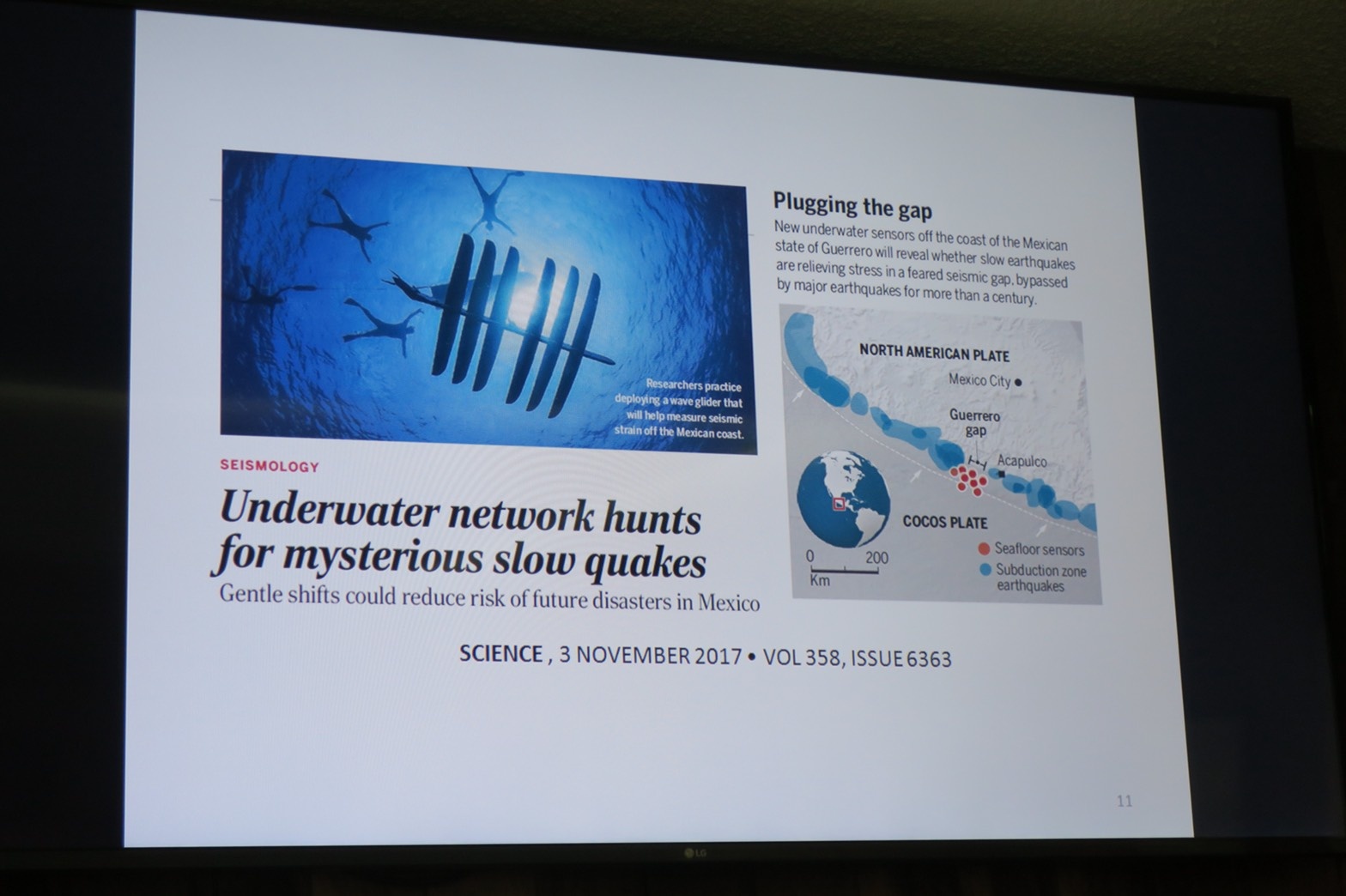

そこでなんとご説明頂いたのが、サイエンス誌2017年最も活躍した科学者10人に選ばれた、『ビクター マニュエル クルーズ アティエンサ教授』。

ここでは書ききれない程の専門的見地と極めて興味深く実効性の高い研究内容。

要約すると、津波と地震のリスクを下げることを目的に、過去110年間地震が起きていない場所(ゲレロ州沿岸部)をターゲット(G-Gap)に、海中版ドローンを使って将来発生しうる巨大地震の大きさを評価し、災害シナリオを構築。また、地震津波ハザードマップも作成するなどして、減災教育プログラムを開発。

キーワードは、「スロースリップ」。

5年間のJICA協力を終えた後も研究を続けていただき、ハードアクションや社会実装に活かす日が一日も早く訪れることを願うばかり。

続いて、メキシコ国立歴史人類博物館へ。もしメキシコに行く機会があれば、ぜひ訪れて欲しい場所。

700年ほど前、2,000mの高地に存在した巨大湖を干拓したり埋め立てたりして作られたのが、今のメキシコ・シティの原型。

アステカ人は、巨大湖テスココ湖を干拓して「テノチティトラン」という都をつくり、アステカ帝国を築きました。 その後やってきたスペイン人がこの都を壊し、現在のスペイン的な街並みのメキシコ・シティに変貌させました。

のちに、アステカ文明がメキシコ・シティの地下に潜っていることがわかり、歴史的大発掘に至るのです。

湖を埋め立てた場所なので地盤が弱く、震源地からかなり離れているのに、メキシコ・シティが地震の影響を受け易く、過去大きな被害に遭った理由もこういった長い歴史背景に依るところです。

館長との懇談では、7年前からの再訪の喜びを伝え、昨年の地震被害について伺うと、「倉庫の小さな物品が落ちただけ。ここが潰れれば、メキシコ・シティは無くなるよ。」と心配をよそに、当時の状況を詳しく話され、大いに歓迎していただきました。

ちなみに、市内は地盤沈下や液状化で毎年5mmほど変動?するそうで、移動中の車内はかなり激しい揺れ。連日の調査訪問と共に流石に疲労が蓄積。夕食は気分転換に韓国料理(^^)